铁血与柔情: 两代军人的信仰传承与人间至爱

魏新梅

当滇越铁路的老火车汽笛声消散在的晨雾里,昆明近郊小喜村云南省荣军医院的梧桐树下,轮椅上的刘卫民曾无数次凝望着南方——那里有他未竟的足球梦,更有他用生命守护的疆土。

而推着轮椅的李建华,总会在每年4月5日这天,带着蛋糕水果来到这里,让烛光映亮战友眼中未灭的星火。这对同月同日出生,相差一岁的发小,用四十多年的光阴,在铁血与柔情的交织中,书写了“军爱民、民拥军”最鲜活的注脚。

戎装换“轮椅”:被炮火淬炼的赤子之心

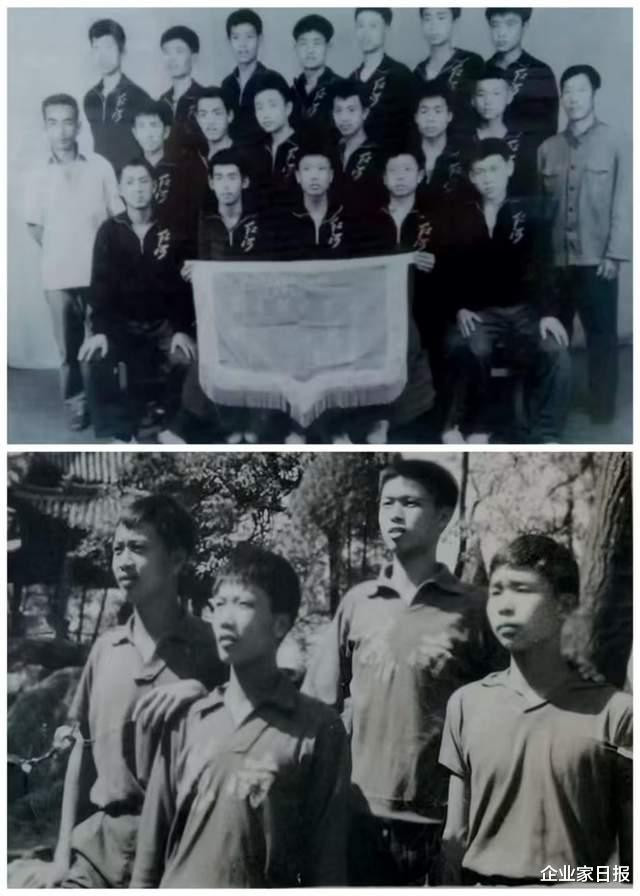

1979年的南疆,入伍刚两个月的刘卫民,是解放军第14军41师122团特务连警卫排的一名战士,警卫首长在总攻前几日抵前侦察遭敌伏击,被敌人的机枪压制在一条水沟里,一颗子弹从他的上肩打进腰下贯通出来,昏迷了两天后被已经发起总攻后的民兵担架队救下。从穿透脊椎的瞬间,这个曾在云南省少年足球队叱咤风云的“张飞”,人生轨迹被彻底改写。

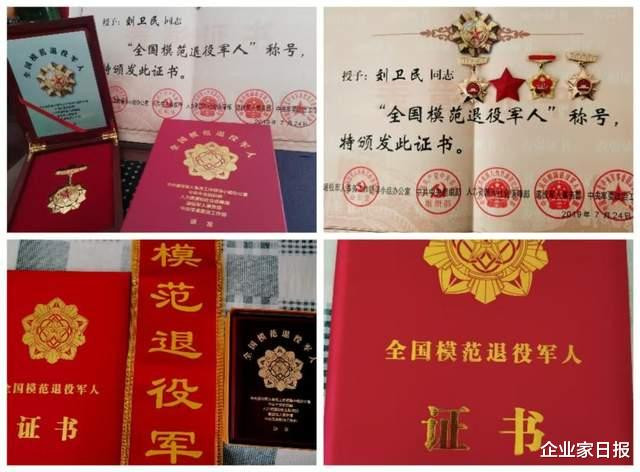

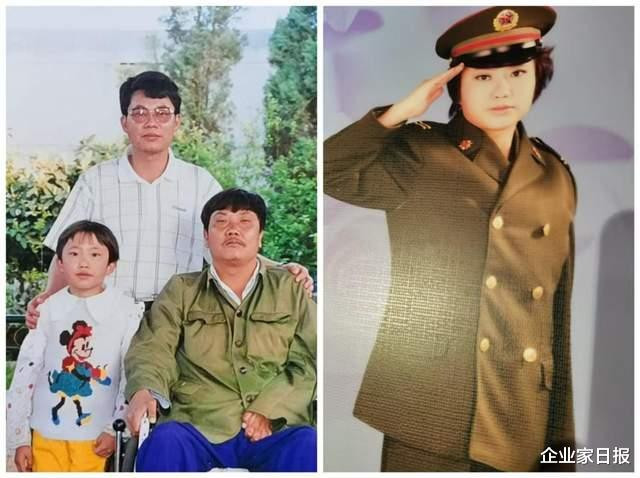

高位截瘫的诊断书像冰冷的铁轨,将他的青春固定在疗养院的病床上,唯有右手能轻微活动,出行需用皮带绑在轮椅上。但病床困不住军人的灵魂。出身老八路家庭的刘卫民,把抚恤金当成另一种“弹药”:1998年抗洪他捐出数月生活费,汶川地震时委托党委送去1000元,玉树地震、昭通泥石流……每次捐款数额不大,却是他从牙缝里省下的全部。“我比牺牲的战友幸福多了,国家养着我,总得表点心意。”这句朴实的话,让疗养院的护理员红了眼眶——他身上的毛衣,都是李建华妻子一针一线织的,紫红色的线团里,裹着普通人最实在的温暖。2019年,全国模范退役军人的奖章送到病房时,刘卫民让护理员推着轮椅走了3公里,只为把荣誉捧到李建华面前。“你看,国家没忘了我们。”阳光透过奖章的绶带,在他残障的身躯上投下金色的光斑,那是比足球场上更耀眼的光芒。

在刘卫民伤后的几年里,部队、云南民政部门将他送到开远、昆明、北京医治,可惜整个脊椎受损,无法恢复,全身除右手能稍微活动,其他肢体全无知觉,完全丧失生活能力,只要坐上轮椅就必须用带子固定。将青春固定在疗养院的病床上的刘卫民,从此,绿茵场上的足球健将终生与轮椅相伴,自己也有了一个新的称号——集中供养的一级革命伤残军人。

在云南省荣军医院,国家和医院给予所有的荣誉军人无微不至的关怀,有固定的生活费,有医生,有专职护理员,有配套厨房的单人间。日常护理员专心照顾,一有不适医生立即来看。

开远的家人也时常往返于昆明,给予亲情的温暖。但是,病床上的刘卫民还是觉得少了点什么,是国家情、亲情、战友情、朋友情、发小情?也许一起玩大的发小也看出了什么。从20世纪80年代初开始,李建华就暗暗给自己一个约定,要在今后的日子里,要在医院、家庭和护理员之间,给予他另外一种无可替代的精神关爱。

40年的继续,从未间断的军人情发小爱。

1982年的昆明北火车站,五毛钱的车票载着李建华驶向小喜村。铁轨两侧的农田还泛着新绿,他却记起童年在开远13军八一小学时两人打闹的情景,他曾经用石头打在刘卫民的头上,吓得撒腿就跑,没有几天,两个人又和好如初。

这个约定成了李建华一家的“家规”。妻子每三两年就织一次毛衣,买鞋。毛衣还要大开衫,左右两边要有包,开衫方便穿脱,包包一边装手机,一边装钥匙。鞋必须是北京圆口布鞋。女儿从小就跟着父亲去疗养院给卫民叔叔过生日,成人后在重庆13军通讯团当兵回地方,仍然习惯性地在特定的时间到医院看望刘卫民叔叔。

李建华退休后搬家的小区,刚好在离荣军医院3公里的昆河线铁路边,他高兴地说,真是天意,以后去看卫民散着步就到,太方便了。每年4月5日,李建华和刘卫民的战友们挤满病房。烛光里,两个同月同日生的男人碰着搪瓷杯,聊起少年时打架的糗事,聊起他战场上没说完的话。疫情期间无法堂食聚餐,李建华就在家里做上几道菜来到床边,一勺一勺地给他加菜,“卫民,尝尝我炒的红烧肉,还是当年的味道。”

更让人动容的是那些无声的陪伴:每次去荣军医院,他都会推着刘卫民到院子里晒几个小时的太阳,几十年来护理员都知道了,只要这个发小一来,他就可以解放几个小时了。

有朋友、老乡、熟人 想来看刘卫民的,特别是在微信上知道刘卫民事迹的,李建华都会邀约带着他们来,满足这些敬佩英雄热心人的愿望,让他们之间谈天说地,开怀大笑,愉悦这个伤残军人的心情。“他不是负担,是我生命的一部分。”李建华摸着轮椅的扶手,那里被岁月磨得发亮,如同他们被时光淬炼的情谊。

红色基因的回响:军民鱼水情从来不是口号

在李建华的聊天记录里,有段话让人泪目:“昆河线的小火车停运了,车站斑驳陆离,但往事一直继续。”这份“继续”的力量,源自两个家庭共同的红色血脉。刘卫民的父亲是河北人,38年参加革命的老八路,李建华的父亲山西人也是一位军人,同时随13军进军大西南后就留在了云南,后来又在开远搭档任职,从小时候开始,刘卫民和李建华就成了真正意义上的发小。

当刘卫民用抚恤金支援疫区时,李建华正带着全家在社区当志愿者。

2022年7月12日一年后的忌日,李建华在朋友圈写道:“岁月静好,是英雄为我们负重前行。”这句被说滥的话,在他这里有了具体的模样——是轮椅上绑着皮带的身影,是每年准时出现的生日蛋糕,是两代人用青春和陪伴编织的“军爱民、民拥军”的故事。

如今的小喜村,铁路边建起了高楼,但李建华仍会沿着铁轨散步。夕阳把他的影子拉得很长,像极了当年推着轮椅的剪影。他知道,刘卫民用伤残的身躯诠释了军人的担当,而他用44年的守护证明:军民鱼水情从来不是口号,而是当一个人倒下时,另一个人用一生去托举的重量。

建军节的钟声即将敲响,昆明的梧桐叶沙沙作响。那些关于铁血与柔情的往事,正在岁月里酿成酒——敬所有像刘卫民一样的英雄,敬所有像李建华一样的守护者,他们让“人性的光辉”有了最炽热的注脚:不是惊天动地的誓言,而是把“为人民服务”熬成粥,一口一口,喂进时光的胃里。